БОГАЧ И ЛАЗАРЬ

БОГАЧ И ЛАЗАРЬ

Святая вера учит, что земная наша жизнь есть время воспитания для вечности. Земля есть школа, где мы приготовляемся для неба. Счастливые и несчастные случаи в нашей жизни-это уроки, какие дает нам Небесный Наставник, содержащий в руке Своей все жребии человеческие. Научимся же понимать эти уроки и пользоваться ими для спасения души своей.

Есть у нас нехорошая привычка-не узнавать себя в тех притчах и примерах, которые иногда прямо касаются нас с вами. "Это нас не касается, мы не такие, это касается других" ,-любим мы говорить. А отсюда выходит то, что мы нередко при чтении евангельской притчи не извлекаем для себя полезных наставлений и продолжаем жить, как и жили. Приложим же нынешнюю евангельскую притчу о богатом и Лазаре (Лк.16,19-31) к себе настолько, насколько позволяет нам добрая совесть. Послушаем, о ком и что говорится в нынешнем Евангелии. Говорится о человеке богатом и о бедном Лазаре. О богатом,-что он жил богато, одевался роскошно, увеселял себя с друзьями на всякий день богатейшею трапезою, а к бедным и несчастным был крайне жестокосерд и скуп. О Лазаре говорится, что он в струпьях лежал у ворот дома богатого и желал питаться только крошками, падающими со стола богатого, и что псы, приходя, лизали его струпья. Потом говорится о состоянии того и другого после смерти, о злополучнейшей участи богача и о блаженной участи Лазаря: "Умер нищий и отнесен был Ангелами в царство небесное, на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его" (Лк.16,22-23).

Следует обратить внимание на три важных момента: наше отношение к богатству, неизбежность смерти и действительность загробного бытия.

Уже в Нагорной проповеди Христос говорил о блаженстве нищих (Лк.6,20), о том, что не следует нам собирать сокровищ на земле (Мф.6,19), ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф.6,2l). Богатство дает опасную для души сытость (Лк.6,24-25) и беспечность. И если страшен в мире голод голодных, то страшна также и сытость сытых. Христос предостерегал от любостяжания и однажды рассказал притчу о "безумном богаче", думавшем стяжанием богатства достичь покоя, сытости и веселия (Лк.12,16-21). Христос призывал продавать имения, давать милостыню и тем самым приготовлять себе сокровище в Царствии Божием, куда вор не приближается и где моль и ржа не истребляют (Лк.12,33).

Видели в богатстве опасность и святые апостолы (1 Тим.6,17; Иак.5,1). Жития святых рассказывают о многочисленных случаях буквального понимания евангельских слов: "Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах" (Мф.19,21).

Однако в слове Божием говорится иногда и об ином отношении к богатству, при котором можно спастись и достигнуть святости, оставаясь богатым. Богатым был Закхей (Лк.19,2), богатым был Иосиф Аримафейский (Мф.27,57), богатым был проданный в Египет Иосиф, заслуживший доверие фараона и распоряжавшийся его огромными сокровищами (Быт39,5),' богатым умер, после постигших его испытаний, праведный Иов (Иов.42,12) и др.

Опасно для души не богатство само по себе, а неправильное к нему отношение. Опасна надежда на него, как на некую силу, равнозначную силе Божией; богатство опасно, когда оно превращается в идола- Маммону. "Трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие" (MK.IO,24).

Порфира, виссон, в которые одевался евангельский богач и его ежедневные пиры-все должно неизбежно окончиться смертью, отменить которую никакие теории не могут. Но и нищета Лазаря, унижения, обиды, несправедливость положения тоже окончатся смертью. Последняя есть уравнение всех.

После смерти должна быть по вере нашей жизнь, жизнь не в несколько десятков лет, а вечная-мучительная и страшная для обидчиков, угнетателей и блаженная и светлая для обидимых, угнетаемых. Это так ясно, так просто, а главное, так верно, и этого так требует наше внутреннее сознание, наше моральное чувство.

Вечная истина притчи о богатом и Лазаре уверяет нас в том, что за гробом начинается действительная вечная жизнь или действительное вечное мучение: душа богача, как и Лазаря, сохраняет свою жизненность, свои чувства, ощущения, свою индивидуальность; одна-в ужасном лишении, т. е. в состоянии, совершенно противоположном тому, в каком она была на земле, другая - в радости и довольстве. Они разговаривают: одна-в аду, в пламени, другая-в Царстве Небесном. И какой поучительный разговор между попавшим в ад богачом и между Авраамом, отвечающим за Лазаря! Богатый просит послать Лазаря в дом отца его предупредить пятерых братьев не жить той жизнью, которую вел он, и, несомненно, продолжают вести братья его.

Первое впечатление от отказа послать предупреждение как будто несколько тягостное и жестокое, но если глубже вдуматься, то становится ясной бесплодность посылки. Зачем? Ведь есть простейшая ясность Закона Моисеева и пророков, запрещающая так жить на земле, как жил богатый, никогда не облегчивший участи Лазаря. Если люди не слушают Моисея' и пророков, при всей ясности преподанного им учения, то и пришедшего из потустороннего мира не примут. Конечно, объяснят такое явление "научно", как галлюцинацию, само- обман, плод расстроенного воображения, и снова жизнь потечет по-прежнему.

Для верующего сердца притча о богатом и Лазаре - это Божественное разрешение одного из мучительных вопросов-жизнь "там". Вот цель приобретения, вот сокровище благих. Тело непременно умрет, и порфира и виссон истлеют, а бессмертная душа будет или в обителях Отца Небесного, или в местах бесконечного мучения. Аминь.

А еще сегодняшний день знаменит празднованием иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте".

Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость" прославилась чудотворением в 1688 году. Родная сестра патриарха Иоакима (1674-1690) Евфимия, жившая в Москве, долгое время страдала неизлечимой болезнью. Однажды утром, во время молитвы, она услышала голос: "Евфимия! Иди в храм Преображения Сына Моего; там есть образ, именуемый "Всех скорбящих Радость". Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление от болезни". Евфимия, узнав, что такая икона, действительно, есть в Москве, в храме Преображения на Ордынке, исполнила повеление Пресвятой Богородицы - и исцелилась. Это произошло 24 октября 1688 года. Сведения об иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками), явленной в Петербурге в 1888 году, помещены 23 июля.

Имена многих святых украсили вертоград Царя небесного: среди них:

Мученик Арефа и с ним 4299 мучеников пострадали за Господа Иисуса Христа в VI веке. Арефа был правителем города Неграна в Гравии, жители которого были христианами. Аравийский (или Омиритский) царь, иудей Дунаан, решив уничтожить христианство в стране, издал указ об убиении всех последователей Христа. Жители Неграна остались верны Господу, и Дунаан пришел с большим войском разорить город. У стен Неграна царские глашатаи возвестили, что Дунаан оставит в живых только тех, кто отречется от Распятого Галилеянина и Креста Его, который есть "знамение проклятия". Не сумев взять христианский город силой, Дунаан пошел на обман, поклявшись, что не будет принуждать христиан переходить в иудейство, а лишь обложит Негран данью. Жители города не послушались совета святого Арефы и, поверив Дунаану, открыли ворота.

На другой день Дунаан повелел разжечь огромный костер, бросить туда всех клириков Церкви города, чтобы запугать остальных христиан. Так сожгли 427 человек. Правитель Арефа и другие старейшины были посажены в темницу. Затем мучитель разослал по городу своих проповедников, чтобы обращать христиан в иудейство. Сам же беседовал с приведенными из темницы жителями, говоря: "Я не требую от вас, чтобы вы отреклись от Бога неба и земли, не хочу, чтобы вы поклонялись идолам, но желаю только, чтобы не верили вы в Иисуса Христа, потому что Распятый был человек, а не Бог". Святые мученики на это ответили, что Иисус - Бог Слово, Вторая Ипостась Святой Троицы, для спасения людей принявший плоть человеческую от Духа Святого и Марии Девы. "Не отречемся от Христа, ибо Он для нас - Жизнь, а смерть за Него - приобретение",- заявили страдальцы Дунаану. Более четырех тысяч христиан-мужчин, женщин, стариков и детей - из города Неграна и окрестных селений приняли Христа Спасителя мученическую кончину.

Преподобные Арефа, Сисой и Феофил, затворники Печерские (ХII-ХIII), подвизались в Киево-Печерском монастыре и погребены в Ближних пещерах.

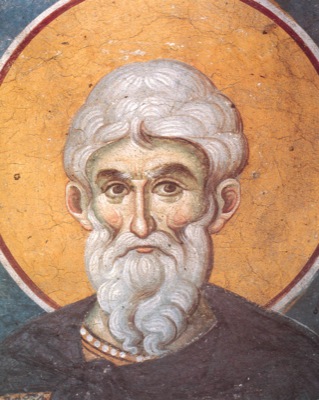

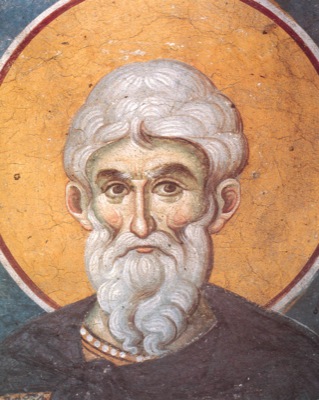

Преподобный Арефа был родом из Полоцка. Проживая в монастыре, он хранил в своей келлии много богатства. Однажды воры обокрали его. Жалея о потерянном имуществе, преподобный Арефа стал роптать на Господа, за что был поражен тяжкой болезнью. Будучи при смерти, он видел, как пришли к нему Ангелы и бесы и начали спорить между собою. Бесы заявляли, что за скупость и ропот на Бога он должен быть предан им, Ангелы же, обратясь к нему, молвили: "Несчастный человек, если бы ты возблагодарил Бога за украденное имущество, это вменилось бы тебе в милостыню". После видения преподобный Арефа был возвращен к жизни. Последние дни свои он провел в затворе, в сокрушении и раскаянии о грехах, отрекшись от всего земного. Скончался святой Арефа не позже 1190 года. По Иконописному Подлиннику преподобный изображается так: "Подобием надсед, брада подоле Козмины немного, ризы преподобнические".

Преподобный Сисой, затворник, в общей службе преподобным Антониевых пещер называется "просиявшим в посте".

Преподобный Феофил в этой же службе именуется как "в чудесех изящный".

Память всем преподобным 28 сентября и во 2-ю Неделю Великого поста

|